九月金秋,艾肯弘揚團隊到世界文化遺產——開平碉樓進行考察。準確的說,我們是去欣賞碉樓的建筑藝術以及感受鄉村寧靜的氣息。

去之前,先了解碉樓,碉樓是什么,長什么樣,為什么會出現......

開平碉樓位于廣東省開平市,是中國鄉土建筑的一個特殊類型,是一種集防衛、居住和中西建筑藝術于一體的多層塔樓式建筑。

根據現存實證,開平碉樓最遲在明代后期(16世紀)已經產生,到19世紀末20世紀初發展成為表現中國華僑歷史、社會形態與文化傳統的一種獨具特色的群體建筑形象。這一類建筑群規模宏大、品類繁多,造型別致,分布在開平市的鄉村。

其特色是中西合壁的民居,有古希臘、古羅馬及伊斯蘭等風格多種。

自明朝(1368 — 1644 年)以來,開平因位于新會、臺山、恩平、新興四縣之間,為“四不管”之地,土匪猖獗,社會治安混亂;加上河流多,每遇臺風暴雨,洪澇災害頻發,當地民眾被迫在村中修建碉樓以求自保。

2001年06月25日,開平碉樓作為近現代重要史跡及代表性建筑,被國務院批準列入第五批全國重點文物保護單位名單。

2007年6月28日,“開平碉樓與古村落”申請世界文化遺產項目在新西蘭第31屆世界遺產大會上獲得通過。這也是廣東第一個世界文化遺產項目。

碉樓的下部形式都大致相同,只有大小、高低的區別。大的碉樓,每層相當于三開間,或更大;小碉樓,每層只相當于半開間。最高的碉樓是赤坎鄉的南樓,高達七層,而矮的碉樓只有三層,比一般的樓房高不了多少。

碉樓的造型變化主要在于塔樓頂部。從開平現存的一千四百多座樓來看,樓頂建筑的造型可以歸納為一百種,但比較美觀的有中國式屋項、中西混合式屋頂、古羅馬式山花頂、穹頂、美國城堡式屋頂、歐美別墅式房頂、庭院式陽臺頂等形式。

開平碉樓罕有地體現了近代中西文化中國鄉村的廣泛交流;它融合了中國傳統鄉村建筑文化與西方建筑文化的獨特建筑藝術,成為中國華僑文化的紀念豐碑,也是那個歷史時期中國移民文化與不同族群之間文化相互影響、交融、促進人類共同發展的最有說服力的歷史見證。它還突出的體現了中國華僑與民眾主動接受西方文化的歷程。同時,開平碉樓豐富多變的建筑風格,凝聚了西方建筑史上不同時期許多國家和地區的建筑成群,成為一種獨特的建筑藝術形式,它極大的豐富了世界鄉土建筑史的內容,改變了當地的人文與自然景觀。開平市內,碉樓星羅棋布,城鎮農村,舉目皆是,多者一村十幾座,少者一村二三座。從水口到百合,又從塘口到蜆岡、赤水,縱橫數十公里連綿不斷,蔚為大觀。這一座座碉樓,是開平政治、經濟和文化發展的見證,它不僅反映了僑鄉人民艱苦奮斗、保家衛國的一段歷史,同時也是活生生的近代建筑博物館,一條別具特色的藝術長廊。可以說,開平作為華僑之鄉、建筑之鄉和藝術之鄉,她的特色在碉樓上都得到了鮮明的體現。對碉樓資源進行保護和挖掘,對于研究華僑史和建筑藝術,對于開發旅游資源和開展集體主義、愛國主義、社會主義教育,都具有十分積極的意義。

車行至開平國道上,便看到成群的碉樓佇立在廣闊的田野里。令人嘆為觀止!

開平碉樓,見證了數百年的滄桑歷史,記載了多變的世態民情。

古今新舊

首先到達立園

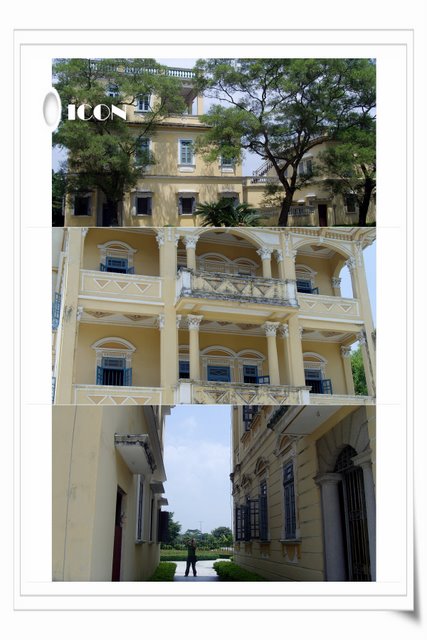

立園,約20萬平方米,國家4A級景區,是旅美華僑謝維立先生于二十世紀20年代回來興建的,歷時十年,民國25年(1936年)初步建成的。

立園既有中國園林的韻味,又吸收歐美建筑的西洋情調,將其巧妙地糅合在一起,在中國華僑私人建造的園林中堪稱一流,也是中國目前發現較為完整的中西結合的名園。

題外話:小賣部的建筑顯得極不和諧。

每條橫廊都記載著謝家的一個故事,而每座碉樓都有數不清的故事。

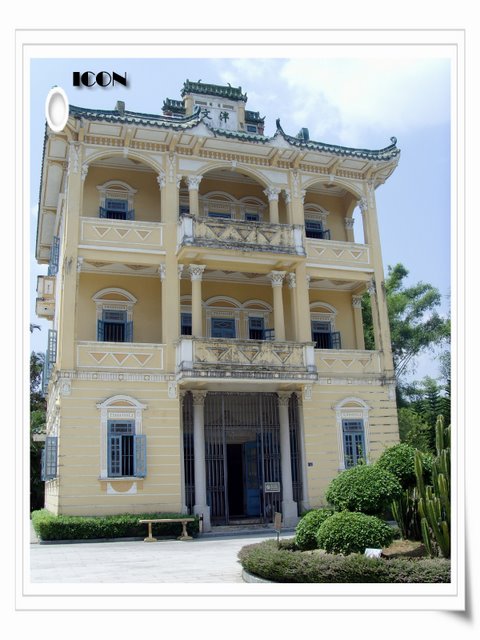

雍容華貴的“泮文樓”

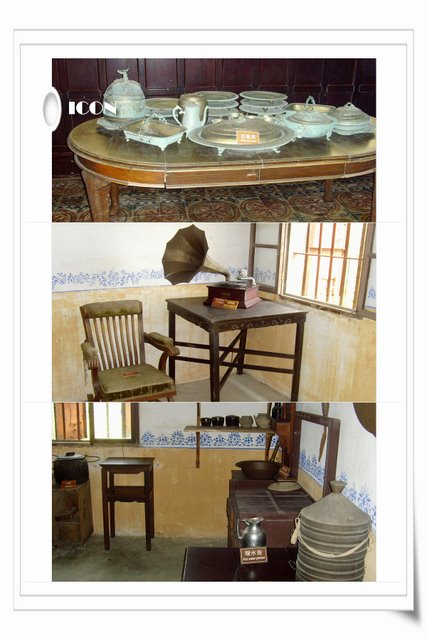

早年的西式餐具、生活娛樂用品

來到自立村

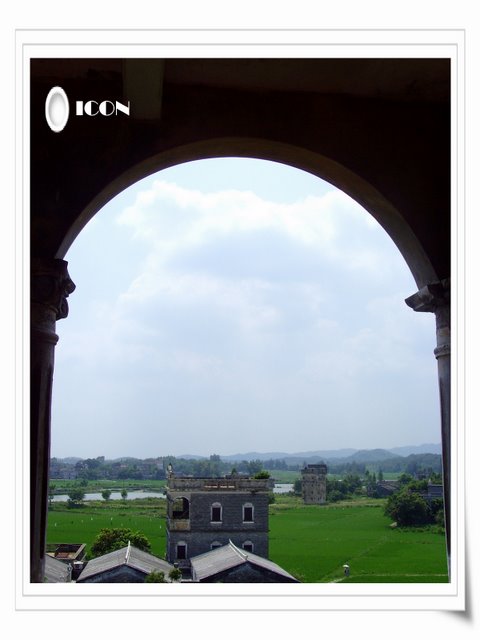

自立村有“令人震撼的建筑藝術長廊”之稱,是開平現存碉樓最多最集中的村落。在這里,你會發現,村里荷塘、稻田,與雄偉的碉樓相映成趣,別有風情。

中國領土上帶有西洋特色的建筑,多帶有西方殖民者硬性移植的色彩,而開平碉樓,卻充分體現了華僑主動吸收外國先進文化的一種自信、開放、包容的心態,他們把自己的所見所聞,結合本身的審美情趣,傾注在碉樓的建設上。不同的旅居地,不同的審美觀,造就了開平碉樓的千姿百態,不拘一格,成就了建筑歷史上獨特絕世的藝術文化。

沉靜在歷史的時空中,碉樓仿佛賦予人們百年前的記憶。

村子沒有開發,游客很少。沒有嘈雜的旅行團,沒有泛濫的小商品,只有狗兒在自家門前酣睡,公雞在庭院閑庭信步,農婦在院子里乘涼,村子安靜祥和,悠然過著以往的日子,沒有什么驚擾她們的生活。

碉樓世代守護著安寧。

從開平碉樓回來,我們收獲了歷史、絢麗與平靜。